编者按

近年来,学校坚持党的教育方针和社会主义办学方向,深入贯彻落实习近平总书记致云南大学建校100周年重要贺信精神,落实立德树人根本任务,推动“双一流”建设,以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,持续深化本科教育教学改革。现推出“云南大学本科教育教学学院巡礼”系列稿件,展示各学院本科教育教学改革举措、专业建设与人才培养成效,共同推动学校本科人才培养高质量发展。

本期展示学院:文学院

云南大学是国内最早开设汉语言文学专业的高校之一,是我国培养传统文化人才、“新文科”人才的重要基地。1923年,东陆大学正式建成招生,学校为所有学生开设语文课程;1935年设立中国文学系;中文学科曾于1959年创建全国首个中国少数民族语言文学本科专业,招收三届学生;1984年设新闻学专业,现已独立建院;2005年设立汉语国际教育专业,现已独立建院。

目前,文学院由中国语言文学系、人文素质教育中心组成,现有本科专业为汉语言文学,入选首批国家级一流本科专业建设点。截至2024年9月,文学院共有全日制在校本科生545人,包括来自泰国、伊朗等国的留学生27人。

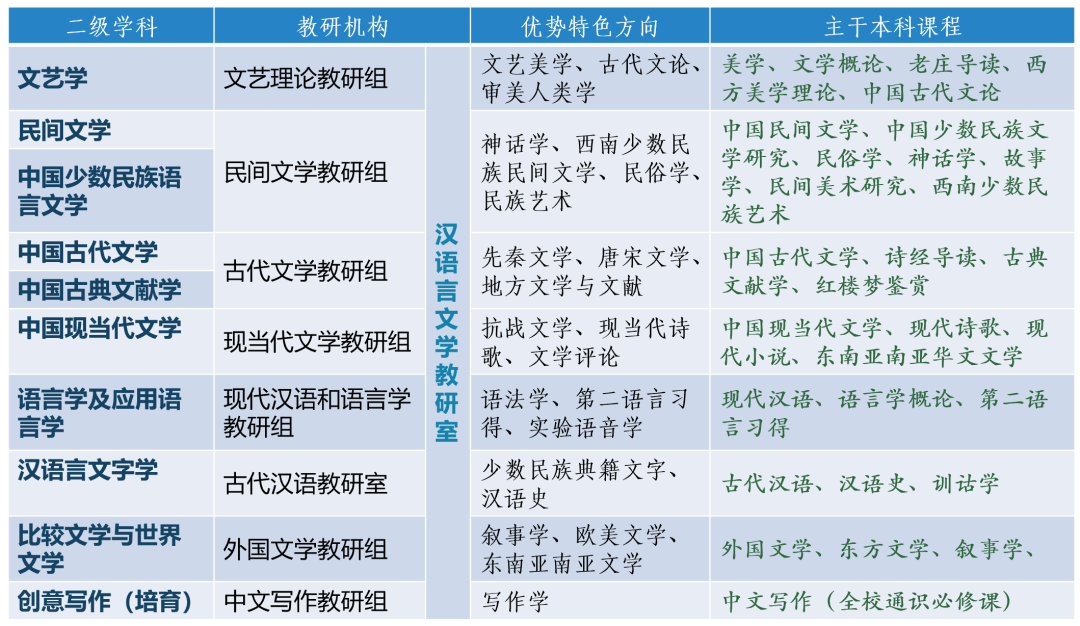

学院拥有完备的本科、硕士、博士人才培养体系:设有中国语言文学一级学科硕士、博士学位授权点,文艺学、中国民间文学、中国古代文学、中国现当代文学、中国少数民族语言文学、中国古典文献学、比较文学与世界文学、语言学与应用语言学、汉语言文字学9个二级学科博士、硕士点。同时,设有中国语言文学博士后流动站。

高水平师资支撑优质教学

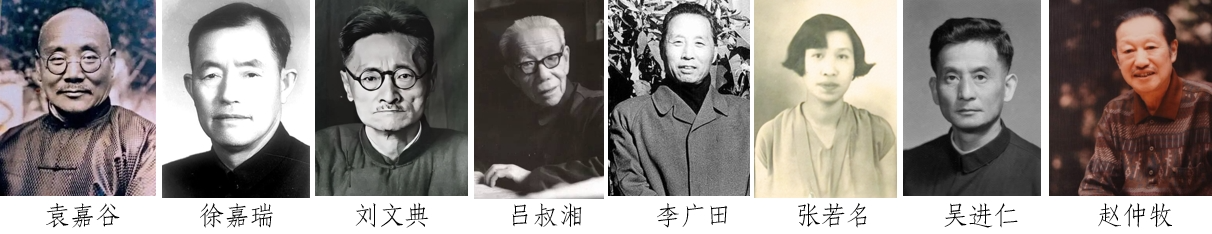

百年来,学校中国语言文学学科名家辈出,老一辈学者以袁嘉谷、刘文典、方树梅、胡小石、闻宥、楚图南、徐嘉瑞、姜亮夫、刘尧民、叶德均、张若名、吕叔湘、赵元任、施蛰存、李广田、李长之、赵萝蕤、吴进仁、朱宜初、蒙树宏、赵仲牧、全振寰、李子贤等为代表。当前健在的以张文勋教授为代表的一批学者,在海内外有广泛影响力。

目前,学院本科教育教学师资队伍年龄、职称结构合理,教学科研能力强。现有教职工70人,专任教师57人;其中教授14人、副教授25人、讲师20人。其中,国家“万人计划”青年拔尖人才项目1人、中宣部全国宣传思想文化青年英才 1 人、国家级教育部中文教学指导委员会委员(拟)1人、国家最高文艺奖项“中国民间文艺山花奖”获得者1人、国家重大文化工程专家库成员4人、国家通用语言文字推广普及先进个人1人、宝钢“全国优秀教师”2人、云南省中青年学术技术带头人2人、云南省“兴滇英才支持计划”高层次人才13人。45岁以下的教师均有博士学位,教授、副教授为本科生授课率为100%。

学科优势赋能本科教学

学院坚持“以成人为内核,以守正为根基,以边疆为立足,以思政为抓手,以成才为目标,以创新为追求,以两亚为视野,以人文为宗旨”的办学理念,逐步形成中华优秀传统文化与美育 、中华多民族文学史观 、东南亚南亚华文文学三大特色育人方向。

学科体系

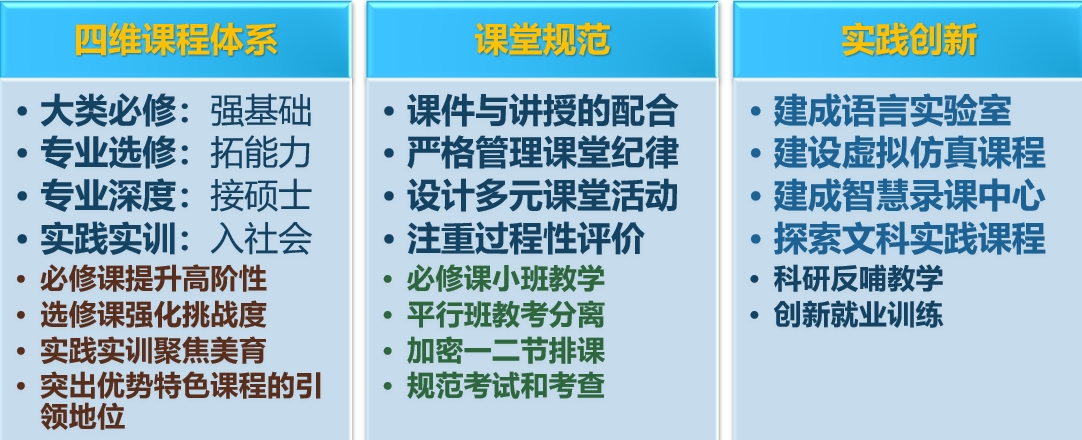

教学模式

汉语言文学专业与复旦大学中文系已建立“1+2+1”联合培养机制,常年选拔优秀本科生到复旦大学学习。

本科生分组研讨民族文学创作

学院大力支持教师科研反哺教学,持续开展“师生共研”项目。2020年至今,“师生共研”立项72项,其中少数民族文学、民间文学22项,凸显地方特色和少数民族特色;中国现当代文学9项、文艺学8项、外国文学8项、中国古代文学7项、语言学和文字学6项、跨学科1项、课程思政综合类11项。所依托的教师科研项目中,国家社科基金项目、省部级课题总共33项,其他课题39项。参与“师生共研”项目的教师47人、学生345人,其中本科生占比66.7%。

近三年来,学院本科生立项校级大创项目40余项、省级项目6项、国家级项目3项。学生参加中华经典诵读大赛等学科竞赛获得奖项若干,参加银杏文学奖、野草文学奖等文学创作评比多次获一等奖、金奖。

本科生到西双版纳推普

文学院以语言学学科为支撑,设立国家语言文字推广基地、云南省中小学教师普通话培训基地,建设了西南地区最高水平的语言实验室、建立教育部高校虚拟仿真教学创新实验室、“国家语言文字推广”虚拟仿真教学实验室。学院依托平台积极开展国家通用语教学推广,推普助力乡村振兴服务队受到西双版纳傣族自治州勐海县乡亲们一致好评。

特色课程铸牢共同体意识

学院本科生中,来自边疆省区的生源年均占比达58.1%,少数民族学生年均占比达23.6%。文学院结合国家战略和区域经济社会发展需求,立足边疆民族地区中文专业的定位,充分挖掘民族民间文学研究的优势,将铸牢中华民族共同体意识教育融入教学体系。开设的中国民间文学、中国少数民族文学研究、故事学、神话学、民俗学、西南少数民族艺术、叙事学、中外神话经典导读、西南少数民族史精读、审美人类学、文化人类学、民间美术研究等课程,不仅具有70年来6代学人的深厚学术积淀,更形成了全国汉语言文学专业最完备的中华各民族语言文学课程体系。

经过多年探索,汉语言文学专业已经形成将铸牢中华民族共同体意识融入本科教学的“云大经验”,培养了一大批具备少数民族语言文学、推广国家通用语、讲好中国故事系统知识背景和话语能力的汉语言文学人才。学院着力打造少数民族民间文学学科的教学体系,2023年学院联合中国民俗学会举办了全国民间文学民俗学高校骨干教师高级研修班,吸引了来自北京大学、山东大学、社科院大学、四川师范大学等18所高校的教师,向全国同行输出民间文学教学模式和理念。

本科生参与整理的“云南大学少数民族民间文学调查资料丛刊”

自1958年以来,学院开展若干次少数民族民间文学大调查,7代学人带领18届本科生,接力完成了近千万字的少数民族民间文学调查和资料整理,2023年出版7卷本“云南大学少数民族民间文学调查资料丛刊”,备受学界瞩目。

培育高素质文学创作人才

多年来,文学院汉语言文学专业坚持培养文学创作、评论人才,教师队伍中有一批作家、诗人、评论家、书法家。其中,以于坚、和晓梅、朱红东、钱映紫、李森、一行、周重林、杨不寒为代表的一批作家、诗人,丰富了边疆地区、少数民族地区相关的文学创作,为少数民族作家队伍建设添砖加瓦;同时也培养了朱彩梅、谢轶群、郭鹏群、孔莲莲、李直飞、陈林等一批青年评论家,为西南地区文学评论阵地充实了力量。

学生参与中华经典诵读大会

学院建设的银杏文学社位列中国高校四大文学社、全国百佳社团,是中国大学生文学知名品牌。学院现当代文学学科建设的“云大评刊”文学评论平台,在文学界享有较高评价。学院坚持邀请知名作家、诗人、评论家进校园,营造良好写作、评论氛围。

学院以民间文学、民族语言文学、文艺美学为特色的本科教育教学实践,还培养了一大批学界知名的学者。其中,在人文社会科学各个领域活跃的知名学者有杨福泉、邓启耀、朱霞、陈保亚、郭建斌、李荣荣、孙信茹、杨杰宏等,他们在不同的岗位上为中国少数民族文学、民族语言学、民族学、人类学、民俗学、新闻学、传播学等研究和教育事业贡献力量。

党委书记带队到企业开展访企拓岗

文学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实习近平总书记致云南大学建校100周年重要贺信精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,赓续百年文脉,传承育人初心,深化本科教学改革,全面提升办学水平,努力培养德才兼备的高素质、高层次文学创作人才,为学校本科人才培养高质量内涵式发展作出新的更大贡献。

供稿:文学院